#第四期·嘉宾介绍

#全文约6500余字,阅读约需要20分钟。

关于法学

“法学很有意思,比较讲道理、讲逻辑。”

关于学习方法

“最好的办法就是听第二遍、第三遍,反复地去听;同时也可以换着听不同老师的课。各个老师讲课的风格不一样。有的老师是发散型的,听这样的课会给你灵感,但未必系统;有的老师是全面梳理型的,和看书的感觉可能更接近……学习法律不需要特别的天赋,但要学会坚持。”

“本科阶段最重要的是:看好的教科书,听好的老师讲课。”

关于发现问题

“发现问题的渠道有很多种,其中一个重要的渠道就是比较法。了解外国法,尤其是德、日、法等国的民法与我们不一样之处,往往会带来启示。第二条路是判例,比如最高法院或者其他法院有不同于以往、或不同于学界理解的判决,也会带来启示。”

关于教科书

“它在坚持潘德克顿体系的基础上做成了‘板书体’,把教案直接变成书了。它整体风格特别轻盈,没有废话,逻辑清晰,同时又附加大量的判例与说明,兼顾了形式的简洁与内容的丰厚,很难懂又很好懂。”

关于法与人工智能

“法官判案包含发现的过程与正当化的过程……但大数据、人工智能作出结论类似一个黑箱,可能仅仅包含发现的过程,或者混同了发现的过程与正当化的过程。这种混同的合理性是有待讨论的。”

「编者按」

初次见到解老师是在逸夫楼的教室里,解老师风度翩翩地走上讲台,债法的世界便随之徐徐展开。

近两个小时的访谈中,解老师一如既往地儒雅、潇洒,语言精到而犀利,又不时微笑打趣,带着课堂之外的松弛与随和。

他说,烧脑是民法最大的魅力。

他说,做学术永远是痛苦的,但当我们问及做学术所需要的素质,他毫不犹豫地回答——“热爱,别的都不需要。”

他说,他印象最深刻的是“偏科”的学生,不那么在乎学分绩,明确自己的目标,或许才能走得更远。

他说,他欣赏做学术的纯粹态度,欣赏把对学术的敬畏放在心里的人。

他说,卷是社会的病态,是对教育资源的浪费。如果个体想要抛开这种体制,就要有足够的定力与自信。

在写下此段之时,解老师刚刚在债法课程群中上传了修改版的讲义。一如过去的每一堂课、每一次答疑,他简练有力的回答一次又一次带来直击人心的力量。

01

向北,向东

Q:老师的人生履历十分丰富,本科就读于西安交通大学材料工程系,毕业后前往中国人民大学法律系攻读第二学士学位,而后一直深耕于法学领域。请问您当初为什么做出了如此“反差”的人生转轨决定呢?

A:因为学不下去了(笑)。我们读高中的时候是八十年代,那时候有个说法叫“学好数理化,走遍天下都不怕”。我们高中那一届有六个班,只有一个是文科班,剩下的全都是学理科的,我当然也学理科了,然后就上了西安交大。我上的专业是材料学,是个典型的工科专业。西安交大的这个专业当时放在全国都是非常强的,我当时也处于盲目的状态,就冲着这个去了。去了之后发现根本不喜欢,完全不适应。高中的时候觉得数理化学得不错,这个专业就能学得好,其实根本不是这样。工科中的很多专业,尤其是材料学,并不是很讲逻辑,理论也比较薄弱,主要是做实验,这让我很不舒服。大概从大三的时候,我就下定决心要离开这个专业。

离开这个专业,学什么呢?在理科内换个专业太难了,就干脆学文科吧。当时双学位这个制度刚刚建立,我就去考第二学位。文科当时能考的专业只有三个——法学、国际政治和新闻。我对国际政治没有什么兴趣;新闻考了一个学校,没有考上;法学我考了三个学校——中国人民大学、中国政法大学和复旦大学,结果只考上了人民大学,我就这样进入法学领域了。

进入法学领域后,我发现法学很有意思,比较讲道理、讲逻辑。很多人对文科有偏见,认为都是死记硬背,其实根本不是这样,反而理工科的很多专业是不那么讲逻辑的。

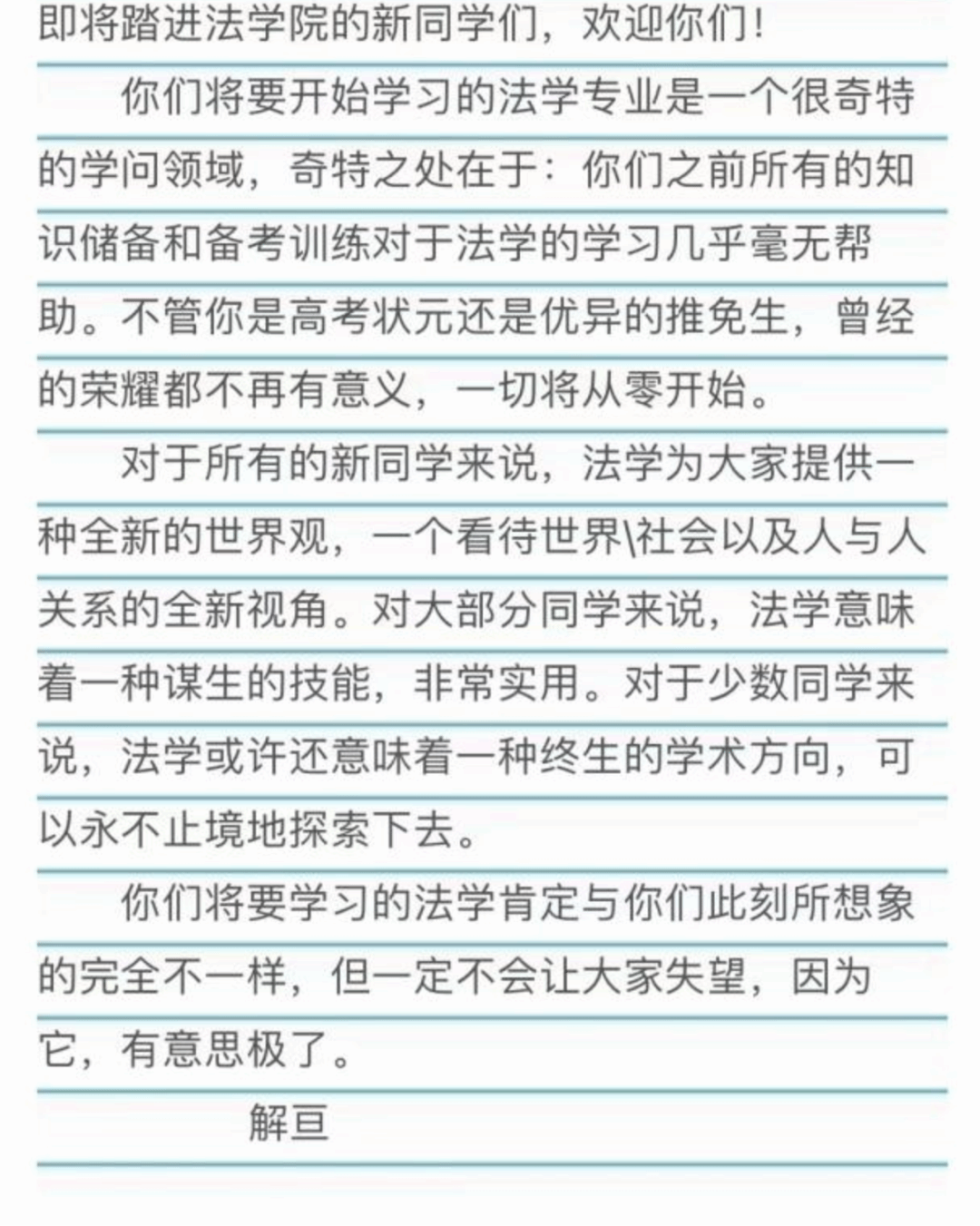

“你们将要开始学习的法学专业是一个很奇特的学问领域,奇特之处在于:你们之前所有的知识储备和备考训练对于法学的学习几乎毫无帮助。对于所有的新同学来说,法学为大家提供一种全新的世界观,一个看待世界、看社会以及人与人关系的全新视角。对大部分同学来说,法学意味着一种谋生的技能,非常实用。对于少数同学来说,法学或许还意味着一种终生的学术方向,可以永不止境地探索下去。”

——解亘老师在课堂上的开篇语

Q:您1991年于人大毕业,是何种契机或动因促使老师于7年后前往日本京都大学留学?

A:其实根本不需要什么契机。改革开放之后,国门逐渐打开了。从七十年代末一直到九十年代中期,中国掀起了长达十几年的出国潮,人们觉得出国留学是实现自己梦想的一条途径。我记得电影演员陈冲有一次接受采访,别人问她:“你的梦想是什么?”她说:“我的梦想就是中国人不需要通过背井离乡来实现自己的梦想”。当时的大环境下大家都倾向于出国。当时我了解到,由于法系的不同,法学专业去英美是不可能的,且当时中国也不开放去英美的留学考试。日本是距我们较近的选择,门槛也比较低,可以先前往日本再考学校。于是,我就这么去了。

Q:您在留学期间最大的收获或感触是什么?有感受到什么不同吗?

A:首先是感到国内法律体系还不太完备。我是95年去京都的,当时中国合同法、担保法都还没有出台,物权的概念还不太普及,容易感到落差。当然现在就好多了,国内的本科生教育一年比一年好,现在的学生出国留学,就没有我们当时那样的冲击。

其次是司法制度的差异。日本是四级三审制,除了简易法庭的案件,理论上每个案子都有移送最高法院的机会。但最高法院只有十五个法官,全日本却有一亿多人,如果所有案子都要交由最高法院处理,最高法院就会不堪重负。为了避免这种情况,大部分案子到第二审就被截断了。但日本民事诉讼法规定,有几类案件必须移送最高法院,其中就包含了作出违反最高法院判例的二审判决的案件。这种案件败诉的一方通常会上告到最高法院,最高法院通常也会纠正相应判决,从而一定程度上保证了最高法院判决的权威性。另外,日本的司法考试不强调死记硬背,而是直接在考试时给学生发一本六法全书。这和实务是一致的——律师本来就不用机械地背诵法条,司法考试又为什么要做这种要求呢?而他们的题目往往非常灵活,譬如要求学生就某一问题陈述最高法院立场的几次变迁。这就会倒逼着学生真正深入地去学习。

再有是教学方式的差异。国内外的教科书有很大的不同。国外的教科书里有很多对下级法院有约束力的判例,而当时我们学说不发达,教科书里也没有判例,各方面都还是有所欠缺。这也是我翻译山本敬三老师的《民法讲义Ⅰ·总则》的一个契机。日本大三大四会开seminar,就是研讨课。在seminar课上,学生们会一个一个就最高法院的判决作报告。法科生通过几年的学习,会了解大量的判例,比只看法条的教育要丰富得多。另外,日本没有毕业论文,只要学分修够,就可以毕业了。

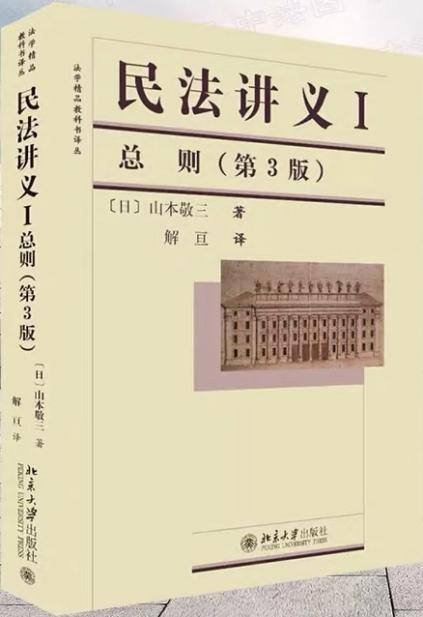

【日】山本敬三《民法讲义Ⅰ·总则》,解亘译

Q:您在日本求学的经历有影响您后来的学术风格吗?

A:我会模仿喜欢的老师的授课风格、教案风格,譬如债法的课堂讲义就是按照山本敬三老师《民法讲义Ⅰ·总则》的体例来的。刚刚说到国内外教科书的不同,其实山本敬三老师的教科书跟日本以前的教科书也不一样。日本以前的教科书都是竖排版,非常严谨,但读起来很累。后来东京大学的内田贵老师出了一套新的民法教科书,风格就非常平易近人。这套书不是先从最抽象的民总讲起,而是直接从契约开始讲,你可以看到这时候教科书的风格就开始变得轻盈了。到了山本这本书,又是另一种风格,它在坚持潘德克顿体系的基础上做成了“板书体”,把教案直接变成书了。它整体风格特别轻盈,没有废话,逻辑清晰,同时又附加大量的判例与说明,兼顾了形式的简洁与内容的丰厚,很难懂又很好懂。要做到这点是不太容易的。

02

“民法要多听”

Q:老师主要的研究领域是民法,您觉得民法最大的魅力在何处?

A:烧脑。(笑)

Q:老师常年为本科生及研究生开设民法总论、债法、知识产权法等课程,您觉得这些“烧脑”的课程有什么比较好的学习方法吗?对初学者有什么建议呢?

A:有两种学生:一种是学习能力很强,第一遍听就能跟上的;另一种是入门相对慢一些,但后来也能逐渐跟上乃至学得很好的。有一些跨院系选修的同学,没有学过民总就直接学习物权法或者债法,一开始会不太跟得上,但听完这些再回去补民总的课程,就会学得特别好。我建议民法课要多听。入门阶段,你没有足够的自学能力,还是以听课为主,然后通过阅读作一些梳理和补充。我个人是不预习的,我习惯先听课然后再复习,当然各人有个人的方法,但我觉得最好的办法就是听第二遍、第三遍,反复地去听。同时也可以换着听不同老师的课。各个老师讲课的风格不一样。有的老师是发散型的,听这样的课会给你灵感,但未必系统;有的老师是全面梳理型的,和看书的感觉可能更接近。譬如这学期听我的债法,明年可以去听刘勇老师的债法,一直听到毕业,就会掌握得很牢。在这个意义上,重修也是一个很好的办法。学习法律不需要特别的天赋,但要学会坚持。实在坚持不下去的话还有一个办法,就是在实务里带着问题学习,针对具体的问题作过研究和思考,印象就会特别深刻。

2016年解老师给新同学们的寄语

Q:老师曾经指导过金陵杯模拟法庭、私法读书会等等活动,您觉得我们如果想在课外提升自己的法学素养,应该更多地参加竞赛、实习这类活动,还是更多地去阅读呢?

A:我个人觉得模拟法庭本质上类似于辩论赛,一轮一轮的比赛中,你其实会花费大量的时间在你已经了解的知识点上,时间投入与收获会有些不成正比。对于日常学习来说,不参加模拟法庭也未必会失去很多。我个人觉得本科阶段最重要的就是看好的教科书,听好的老师讲课。我认为韩世远老师、王洪亮老师的教科书都很好,此外还可以读很多台湾学者的书,加上我妻荣、罗歇尔德斯的等等。明年潮见佳男的一本书可能会出版,那本书会非常好,我讲课的很多内容也有借鉴了他的观点。

Q:从“区块链”到“元宇宙”再到“ChatGPT”,您如何看待最近这些新兴的“学术热点”以及新兴的交叉学科(如数据法学)?法科生该如何拓展自身跨学科的视野?

A:我不知道(笑)。

追热点当然可以,但一味追逐热点往往难以深入。比如当下国内法学界中,大数据、人工智能是热点,但这里面少有那种几十年后仍能闪光的文章。

我觉得要根据个人的兴趣。新兴热点领域可能更多与法理学、法社会学等等有关,跟部门法学的距离相对遥远。研究热点领域的好处是紧跟前沿,容易出产科研成果,也有利于带动整个领域的进步,但这种进步未必是巨大的。研究基础问题更具备根本性的意义,譬如朱庆育老师研究物权行为理论,所涉及的是民法的根基,意义就更深远一些。

Q:据说 ChatGPT 已经有能力进行判决书的写作,您怎么看待这一现象?

A:我对这个领域不算了解,就随便聊一聊。

这里涉及一个很重要的问题——发现的过程与正常化的过程的区分。法官判案是如何得出结论的?这个过程有多种可能,但一定包含认定事实与书写裁判理由,即发现的过程与正当化的过程。这两者中更重要的是正当化的理由,而事实的发现只要符合程序即可。

而机器是否能够真正代替人的价值判断在哲学上是有争议的。比如人工智能可能搜集材料,最后形成结论,事实材料和价值判断两个过程是混杂的;大数据往往依据的是统计结果而非放弃正当性的理由。大数据、人工智能作出结论类似一个黑箱,可能仅仅包含发现的过程,或者混同了发现的过程与正当化的过程。这种混同的合理性是有待讨论的。

03

“热爱,其他都不需要”

Q:您觉得法学生如果想走学术道路,需要具备什么样的素质?

A:热爱。其他都不需要。只要真的爱这个行业,爱这个学问,就可以了。

Q:您在做学术的道路上有没有遇到过什么困难,又是如何解决的呢?

A:学术研究永远是痛苦的,一辈子都会痛苦。痛苦在哪?第一点在于如何发现问题。发现问题的渠道有很多种,其中一个重要的渠道就是比较法。了解外国法,尤其是德、日、法等国的民法与我们不一样之处,就会带来启示。第二条路是判例,比如最高法院或者其他法院有不同于以往、或不同于学界理解的判决,也会带启示。但两条路的前提都是要对这个领域的国内法有大致的了解,不能重复别人已发现的问题,这其实是很难的一件事。

痛苦的第二点是怎么把这个问题写成一篇足够分量的文章。有的时候一个问题几句话就说完了,不知道为什么要讲那么长。当然创造不出可讨论的点可能是因为积累不够,这个领域的知识文献看多了,自然就会有想法。

Q:您负责《民法典》第 590 条的评注工作时,是怎么从具体条文中引申出问题并进行分析的呢?

A:评注最大的特点是特别详细,要求尽可能地覆盖所有的问题点。评注的目的就是让学界、法官看了这个评注就可以暂时不用看其他文献,因为主要的问题点、判例和文献都已经包含在里面了。评注是一个集大成性的总结。

但是我写评注的过程很痛苦,因为第590条不可抗力这个条文是和合同拘束力是有关的,而我对这个问题的看法和国内主流并不一样。写评注最好没有立场,因为有立场的人很容易写成论文。评注是散的,只要总结清楚就行了,不要求贡献什么;但是论文需要聚焦一个问题点然后作出贡献。我不习惯写评注,所以写得非常痛苦,总忍不住要把自己的观点加进去。我觉得我写的应该不是一个标准的评注,而是半评注半论文,因为里面有相当一部分篇幅在谈我自己的观点,所以写过那一篇以后我再也不写了。

Q:您于2011年在《法学研究》上发表了《我国合同约束力理论的重构》一文。有评论称这篇文章堪称近些年债法研究领域的扛鼎之作。您是如何关注到这一问题,这篇文章又是怎么诞生的呢?

A:当时国内有一种观点认为严格责任就应该更严格,我不太同意。日本关于“契约之债与普通的债有无区别”的讨论从90年代就开始了,刚好大概在2006年的时候,对债务不履行和违约的关系的讨论达到了一个高潮,所以我借鉴了相关讨论的内容。我觉得这篇文章里我自己的贡献不是很大,更多是把国外的东西套用到了中国,很多比较研究都是这样做出来的。我纯粹自己做的是早年在《南大法律评论》发表的《冒认专利效力考——发明人主义的再诠释》,当时写得不是很成熟,后来在日本又重写了一次。我对那篇文章比较满意,因为其他文章总有对国外观点的借鉴,那篇完全是自己思考出来的。

04

卷是社会的病态

Q:您怎么看现在大家为保研不断内卷的现象?

A:这是整个社会的病态,是对教育资源的浪费。很多人研究生毕业后从事的工作其实与研究生的学历毫无关系,仅仅是最简单的劳动。譬如一件事可能大家都能做,但用人单位就会要求要 985 的研究生,这是很大的浪费。大学新澳彩开奖

培养学生,法学生中大部分人都应该走向法官、律师、企业法务等道路。社会并不需要那么多人做学术,一个班里能有一两个人走学术道路就足够了。当然现在也有很多同学考公务员,这也很好。如果公务员队伍中有许多学法律的人,从道理上讲应该使得法律更完善,使得社会更趋于法治。

在卷保研之外,出国留学也是很好的途径。去英语世界留学花费很高,但要去德、日花费相对少很多。而且日本研究生名额相对更多,因为日本人读研究生的是少数,读了研究生,由于年纪的原因在职场上反而更加不利,所以更多人都是本科毕业直接就业。我不知道其他专业是什么情况,但在法学上,日本有一个法科大新澳彩开奖

制度,它不设一般的硕士,而是将所有想读硕士、博士的人汇聚到法科大新澳彩开奖

。日本学生只有经过法科大新澳彩开奖

才能参加司法考试。本科学法学的读2年,非法本的读3年,然后参加司法考试。至于法学硕士则全给留学生。但这个制度也有坏处,一方面是容易造成学术人才的断档;另一方面,容易导致所谓的“国家性欺诈”,即相当一部分人可能未能通过司法考试,但又因这种制度在耗费了大量的时间,失去了在职场上的竞争力。

如果个体想要抛开这种体制,就要有足够的定力与自信。譬如做律师,凭自己的能力去做就是了。律师行业的特点是客户为王,能否赢得客户与学历并不直接挂钩。律师也分两种,第一种是外向型律师,他们善于和陌生人打交道;第二种是技术型律师,他们未必擅长交际,但是专业能力过硬。找到自己的优势,做哪种都是可以的。

Q:有人主张国内也像美国一样取消法学本科以缓解本科生的内卷,您怎么看待现在国内的法学教育?

A:国内法学是不可能这样的。提出这种主张的人完全不理解两种制度的区别。英美是判例法国家,往往不要求学生这个掌握完整的体系性的知识,强调长线培养。成为法官往往需要多年的实务积累,相应地,待遇、地位也会特别高。直观的例子是:我们很少听到“美国的某位法学家说……”,而是“美国的某位法官说……”。像德国就恰恰与之相反。大陆法系强调体系化的知识,相应的培养模式就一定是灌输式的,优点是高效、速成。我们经常开玩笑说“大陆法系给法科生喂的是奶酪,英美法系喂的是兑了水的奶水”。大陆法系国家还是应该参考德式的教学方式。

#彩蛋

Q:请问解老师如何保持不老?

A:你仔细看,我已经老很多了!

问卷收集的同学们对解老师的印象

特别鸣谢 / 解亘老师 填写采访问卷的同学

前期 / 尹东勇 谢雅婧 钱愿如

采访 / 缴增硕 吴芮仪 周恺妍 田田 钱愿如

整理 / 缴增硕 吴芮仪 周恺妍 田田 钱愿如

文编 / 钱愿如

美编 / 周恺妍 钱愿如