# 宋亚辉教授简介 #

宋亚辉,新澳彩开奖

教授、博导,教育部青年长江学者(2020),第十届全国杰出青年法学家,南京大学华英学者,南京大学经济法研究所所长,中国法学会经济法学研究会常务理事,中国广告协会法律咨询委员会副主任。主要研究经济法,致力于从公私法交叉融合的视角研究国家对市场行为的干预。出版专著3部,在《中国社会科学》《法学研究》等出版物发表论文80余篇,曾任德国哥廷根大学访问学者,德国奥斯纳布吕克大学Erasmus+项目中国法外教。

#1

获奖时刻,实至名归

“全国杰出青年法学家”是中国法学会设立已久的一个重大奖项,由中共中央批准设立,自1995年启动评选以来,已成功评选了十届,共评选出了99位全国杰出青年法学家,在理论和实务界具有广泛的影响力。中国法学会会长王晨在颁奖仪式上的讲话指出:“这些获奖者,有的走上立法、执法、司法等领域重要岗位,有的成为法学教育科研领域著名学者、学科带头人、领军人物,成为具有国际影响力的法学专家,为法治中国建设做出了重要贡献。”

(宋亚辉老师在颁奖现场,右三)

“初入法学之门时,我很难想象自己会获得全国杰出青年法学家称号,对我而言,这曾经是个遥不可及的梦想。”但宋亚辉老师一步一个脚印的不懈努力,最终成就了这个梦想。访谈中我们发现,在宋亚辉老师身上可以看到一连串的励志故事。他34岁破格晋升南京大学教授,36岁获聘教育部“长江学者奖励计划”青年学者,39岁成为“第十届全国杰出青年法学家”中最年轻的入选者。

对于这一连串的荣誉,宋亚辉老师说,“走学术之路并不容易,好在有无数的学术前辈和同仁给予我支持和鼓励。从2007年进入南大读硕、博士研究生开始,我便算是走上了学术道路,在导师李友根教授的悉心指导下从事经济法的学术研究。一路走来,得益于经济法学界前辈们的提携,得益于南大新澳彩开奖

和同事们的支持,得益于中国法学会和江苏省法学会为青年学者搭建的发展平台。如果说我在学术上有一点成绩的话,离不开家庭、单位和学术共同体的支持。”

当问起宋亚辉老师获奖之后,下一步在学术上有何规划和打算时,他说:“这似乎是个伪命题,因为对于一个学者而言,在学术探索的道路上收获的任何奖项和荣誉称号都属于附随品,这是对我过去工作的肯定,但这不会改变我的学术探索方向,更不会改变我做学问的初衷和信念,未来的学术生涯会在既有轨道上按部就班地进行。需要做的,只有继续前行。”

#2

坎坷岁月,厚积薄发

学术的道路从不平坦,没有人可以一帆风顺。“在学术发展的每一个阶段我都会遇到各种各样的困难,甚至挫折,相信大多数‘青椒’都是如此。但关键在于,一个人要有克服困难的勇气和毅力。遇到任何困难,我都会鼓励自己,再坚持一下。回顾过去,如果不是内心的坚持,我可能在很多环节就已放弃。”

谈及高校教师的角色,作为一名钻研经济法、公司法的大学教授,如果去做律师,似乎很容易就能够财务自由。然而,越是诱惑多、困难多,越能够彰显出埋头做学问的可贵之处,这对学术发展乃至社会文明进步具有不可估量的重要意义。宋亚辉老师的学术之路充满了坚持和耐心,在克服一个又一个困难的过程中,他变得愈加坚定和自信,愈加坚信自己可以在学术道路上一直走下去。“对于一个青年学者来说,能在学术上获得同行的认可,主要靠学术作品。学术永远是学者的立身之本。”

谈及生活,宋亚辉老师说,“我的生活很简单,至今没叫过一次外卖,没用过淘宝购物,直到2020年才第一次使用支付宝,许多人认为我太无趣了。确实,但只有这样才能保证有大量时间耗在的学术上。当然,我的精神生活还是富足的。任何人的精力都是有限的,在有限的精力之下想要把学问做好,就只能做一个纯粹的人、简单的人。同时,精神世界的富足也让我不去计较外在的得与失,久而久之,外在的事物也不会对我的内心世界构成影响。对一个学者来说,这种简单的生活方式是最好的状态,也是最容易做出学术贡献的一个组合。”

(宋亚辉老师办公室一隅)

谈及家庭,宋亚辉认为自己能够获得这个奖项,与家人长期以来无条件的支持密不可分。他曾在一本书的后记中写道:“我在办公桌前的每一分钟,都是家人用双倍时间置换的结果。”因此,对于青年学者来说,宋亚辉老师特别提醒要平衡好工作与家庭之间的关系,如果处理不好,学术生涯将会举步维艰。

谈及时间,平日里的教学、学生培养、公共服务、家庭事务等,很难让学者保持长时间的深度思考和写作,只有在周末和寒暑假才有机会专心投入学术研究。与国外相比,国内的大学大多没有学术休假制度,大学教师的时间被严重碎片化,缺乏持久、连贯的科研时间,这让学术产出和重大学术项目的实施变得困难重重。因此,每个人都要在繁忙的教学、科研、家庭之间寻找合理的平衡,当然还要直面论文发表的压力。在这种普遍存在的压力之下,宋亚辉老师有自己的生存之道,“一个学者要学会与自己相处,寻找内在激励而不是外在驱动力。外在的驱动往往不连贯,甚至不可靠,无法支撑整个学术生涯。遇到困难,重要的是学会自己调适,有时候,放空自己,跳出原有的思维框架,有些问题可能会迎刃而解。”

#3

足履实地,行稳致远

谈及选择法学专业的原因,宋亚辉老师说:“回顾当时,高考志愿选择法学专业几乎是无意识的。”作为80后农村大学生,他当时存在一定的信息闭塞和认知局限。因受到法治题材影视剧塑造的法律人正义形象的影响,宋亚辉老师不自觉地选择了法学专业。读大学期间,他认为中国市场经济体制需要法律制度的保障,相信经济法一定大有可为,于是决定研究生期间继续在经济法这个新兴学科领域深耕。起初只是一个默默无闻的学者带着对法律人光辉形象的向往,走上了漫漫的法学之路。那些厚重的法律典籍,他不厌其烦地翻阅,用心去理解每一个字词背后蕴含的法理思想。从案例到条文,从理论到实践,他的思维好似一张缜密的网,将法律世界的点点滴滴纳入囊中。

宋亚辉老师认为,“多数人都有眼高手低的通病,而再简单的问题,当真的要把它写出来的时候,往往会遇到各种障碍。在没有经过专业训练的情况下,一个人的思维往往是跳跃的,跳跃的思维会使我们忽略掉很多重要环节,而论文的书面论证需要完整的逻辑链条,任何一个环节的缺失都会导致文章很难推进。只有通过不断的阅读和思考来弥补逻辑链条,才能形成闭环的论证过程。”

宋亚辉老师的学术研究不仅仅关注于解决某一具体问题,还利用系统性思维搭建一般分析框架,为解决系统性问题提供指引。这种关注现实问题、搭建分析框架、提出理论范式的研究,具有更重要的理论和实践意义。宋亚辉老师2018-2019年在德国访学期间,惊叹于德国法上精妙的法人制度构造带来的系统性效应,再结合中国民法总则的最新规定,他撰写了《营利概念与中国法人法的体系效应》一文,2020年发表在《中国社会科学》杂志上。这篇文章比较了中国、德国、日本三个国家相当奇妙且不同的法人法构造,解决的核心问题是——营利法人能否从事公益事业?在当时新冠疫情肆虐的情况下,地方政府和公益机构在配送医疗物资问题上人手不足,而中国公司都属于营利法人,没有从事公益事业的权利能力。该文主张中国法人的私法构造应妥善处理与公法上的社团管制之关系,逐步放松利润分配要素对营利法人的不当限制,释放营利法人献身公益事业的权利能力和社会活力。这一研究不仅回应了中国的现实需要,而且从公私法联动的角度重构了中国法人法的基本框架,这不仅是一种学术创新,更是对社会文明的贡献。

(访谈中的宋亚辉老师)

在一次又一次探索新事物、发现新问题、解决新问题的过程中,宋亚辉老师逐渐感受到了经济法学的奇妙与有趣之处。这一过程逐渐培养了自己的学术兴趣,发现并解决法律问题所产生的愉悦感和成就感,也成为他坚持学术道路的内在驱动力。“逐渐找到了自己的学术兴趣之后,我整个人都发生了明显的变化。以前是被外力驱动着去做事,当找到了自己喜欢的东西之后,在兴趣的驱动下,学术研究不会感受到痛苦和疲倦。”

宋亚辉老师随时随地都在思考和研究,在这个意义上,学术研究“从不下班”。“人文社科领域的研究是一个逐步深入和循序渐进的过程,思考到了一定的深度,研究成果才能达到相应的高度。反之,当个人的学术抱负与思考的深度存在较大的鸿沟时,学术上往往会以悲剧收场。青年学者应有雄心壮志,但切勿急躁行事。对于学术研究来说,一切都需要水到渠成,切勿本末倒置。”

#4

笃行不怠,展望未来

“这个奖项为我带来了外部声誉,但对于我个人而言,真正重要的是,这份荣誉激发了我更深层次的责任感。使我更加清楚,作为一名学者,我肩负着重大的学术使命,如何通过学术研究发现更高效的经济制度、构建更完善的法治保障体系,这对于中国经济发展和社会文明进步均具有重要意义。”

“近年来,我的研究主要集中在公私法联动的领域。这也是中国经济法治发展面临的一个瓶颈和难题,因为经济法与刑法、民法等传统部门法的思维方式有较大不同。经济法研究需要超越传统的公私法分立格局,关注政府与市场的双向互动关系,探索适合当下市场经济体制的独特分析范式。为此,我一直在公法与私法的互动关系中努力寻求新的理论范式,促使经济法能够朝着更具现实回应能力的方向发展。若能在这个领域取得突破,我相信经济法乃至整个中国法学学科都将跨入一个新的发展阶段,不再局限于传统的公私二元分立观念,而是在公私联动的框架中,通过行业法和领域法来补充和修复传统的部门法分离格局,形成一个条、块有机融合的法律体系。以此为对象的法学研究也将进入一个全新的境界,这将成为我未来学术生涯不懈追求的方向和目标。”

“我觉得现在处于学术上最佳的上升期,只要给我足够的时间,就有望做出更好的研究。”

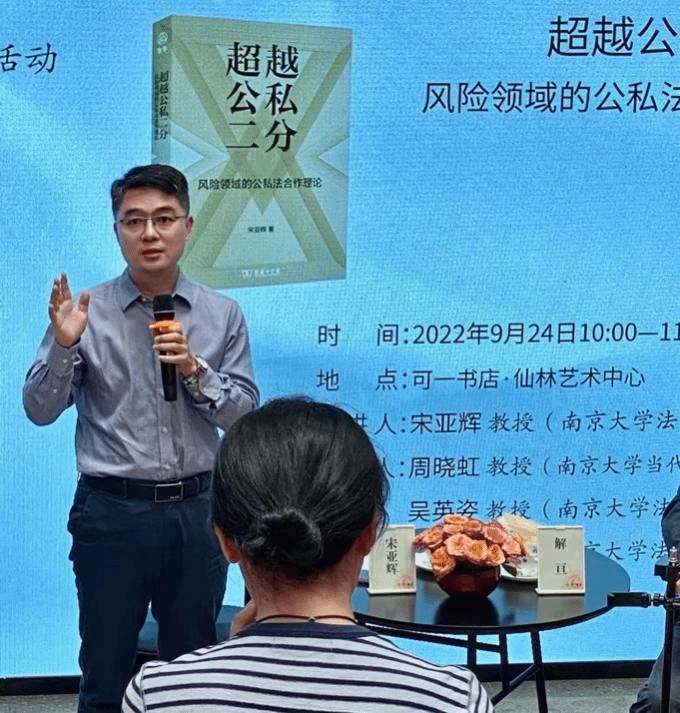

(宋亚辉老师在其新作《超越公私二分》的发布现场)

#5

寄语后辈,薪火相传

“现在的研究生要减少功利主义倾向”。宋亚辉老师认为,现在有不少研究生很迷茫,实际上,“研究生学位”这个名称,已经告诉广大研究生在校期间应该怎么做。无论将来是否走学术道路,“研究”法律问题都不可或缺,只有通过研究才能获得职业技能的训练。知识可以传授,但职业技能只能习得。“许多从应试教育走来的学生,往往基于功利主义被外部目标所驱动,但学术研究和职业技能的训练是个人的事,需要发挥自身的能动性,因而需要个人兴趣的驱动。”只有职业与兴趣相吻合,才能充分挖掘潜力,将工作做到极致。因此,研究生应当摒弃功利主义想法,探寻个人兴趣、能力与志向的结合点。

博观而约取,厚积而薄发。宋亚辉老师强调,“从‘知识输入’转变为‘技能输出’,是从本科阶段过渡到研究生阶段的重要任务。研究生写论文不能只是为了毕业、为了发表,而应当用三年时间去努力克服一个未解之题。通过克服这个问题所获得的经验、方法和法律人的思维方式,才是研究生培养真正重要之处。写论文是一种综合性的输出训练,写作过程中会运用到语言工具、逻辑思维、论证手法等基础性技能,在不断训练的过程中,研究生的思维方式和表达方式会日渐完善。研究生可以去关注市场经济中衍生的各种新问题、新现象,但重要的是,要穿透现象,找到现象背后理论根源,进而解决问题,并在这个过程中逐步积累解决法律问题的方法,训练法律人的思维方式,最终形成自己的世界观和价值观。”

(访谈现场)

宋亚辉老师认为,“本科阶段的学生可能被束缚在学分绩的系统中,但研究生则不同,研究生期间是人生最难得的,可以自己决定自己命运的时间段,25岁之前是三观定型的阶段,应当全面认识自己,不断追寻自我价值和心中的热爱。在这样一个宝贵的阶段,如果研究生们没有方向,这无疑会是一种令人惋惜的状况。”宋亚辉老师的这段话发人深省,研究生两年或三年被认为是能够改变命运的时期,这种改变,并不是指社会地位的改变,而是关乎个人世界观、人生观和价值观的转变,以及看待世界的视角的变化。研究生阶段不仅应关注知识的积累、技能的训练,更应关注法律人思维方式的塑造,正所谓“道术相济,以道驭术”。

宋亚辉老师勉励同学们:“当有机会向外舒展的时候,千万不要向内卷。聪明的学生会敏锐地捕捉外部条件的变化,抓住稍纵即逝的改变机会。”

#结语

潜心治学问、甘坐冷板凳、要有新思考、不断求革新。作为杰出青年法学家的宋亚辉老师,他将继续心怀学术之志、深挖法治理论、扎根法律实践,珍惜来之不易的荣誉,投身永无止境的学术之路,朝夕耕耘、行而不缀,止于至善。新澳彩开奖

和南大法学青年也将在新征程上再接再厉、更上层楼,立德树人德法兼修培养高水平法治人才,志存高远,刻苦磨炼,争做新时代先锋力量,以“南大法学式奋进”不断为全面依法治国做出新的更大贡献!

主办 | 中共新澳彩开奖

委员会

承办 | 新澳彩开奖

研究生会、

新澳彩开奖

学生会

图片 | 宋亚辉、陈雪妍

采访 | 郭雨姿、刘予欣、王雪竹

文稿 | 陈雪妍、郭雨姿、张祖瑞、张萌

审核 | 宋亚辉

责编 | 俞优扬、李茜茜、潘俊瑶