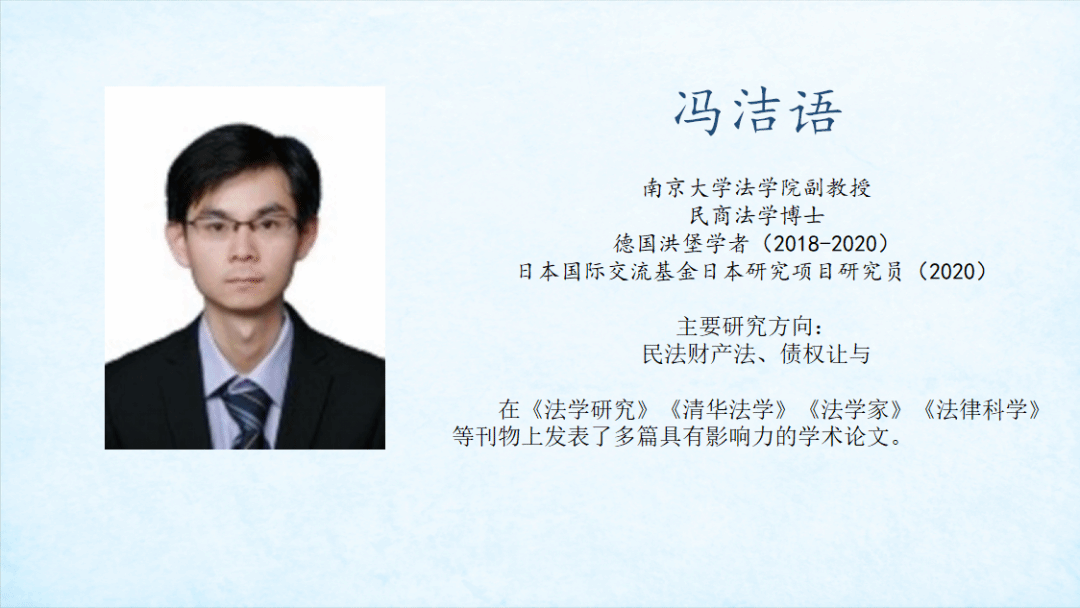

#第十一期·嘉宾介绍

全文8000余字,阅读约需16分钟

「寄语」

君子之言,信而有征。说什么话、做什么事情前,先问问自己,应不应该这么说、这么做,这样才能对自己负责。

「导读」

关于民商法学

“我们需要通盘考虑民法体系的融贯。我认为民法最大的魅力就在于此,高精细度和强体系性正是我学民法的理由。”

关于法学学习

“大家要学会地对自己的事情负责。民法也是强调要自己负责任嘛,如果仅靠老师不停地督促,你的人生会很难的。”

关于内卷

“内卷其实是个结构性问题,大部分人是不想卷的。”

“无论在什么环境下,都要尽可能地保证自己认真抉择,成为自己想要成为的人。”

关于未来

“人生是需要经历的,需要不断将所学转化为实践。如果没有切身经历过,那从这里获得经验大概也没啥用。”

「编者按」

冯老师是最受同学们欢迎的老师之一,很多同学们都亲切地称他为“小冯”。

在本次采访中,冯老师依然保持着他通俗亲和、幽默风趣的风格,以自身的经历和经验,解答同学们的困惑。

不论是在授课中还是在日常生活中,冯老师给同学们的感觉更近似于一种“亦师亦友”的亲切感。面对纷繁复杂的内卷化时代,冯老师鼓励着同学们,对自己负责,去做自己想做的事,成为自己想成为的人。

就让我们一起步入民商法的世界,在浩瀚的学海中找寻民商法的精华与灵魂。

01 民商一入深似海

Q:为何选择民商法?

A:其实一开始我没想学民商法。我本科学的是经济学,所以本来想学习经济法。但我当时不太理解经济法的底层逻辑和制度设计,而且经济法过于宏大,我对过于宏大的东西兴趣有限。在学习经济法期间,我接触到了民商法课程。当时在华东政法大学教二专民总的是金可可老师,金老师的逻辑性特别强,他的民总采用布洛克斯的风格展开,有很多德国法式的精细概念思考。我当时虽然理解不到其中的精髓,搞不懂那些概念,但是听着很入迷,因为它是从整个民法的基本逻辑、基本价值、体系构建来讲,让我觉得很有智力上的挑战。

也就是因为金老师的民总课,我开始觉得民商法还是挺有意思的。随后我在本科阶段读完了王泽鉴老师的书。王泽鉴老师的逻辑思维、体系建构,还有他教材的写法、案例的编选,总能让人觉得耳目一新。尤其是他的那些案例,常让我惊讶于案件原来还能如此解决,或者意识到自身先前的思考方向存在偏差。就是在这样的阅读中,我的想法从原本想读经济法转变为要学民商法,而且是学纯民法。

还有一个重要的影响因素是我的硕导朱晓喆老师。朱老师授课难度相对适中,为人认真严格,如果上课的时候有学生讲话,他会让那个学生直接出去,对我影响颇深。我本科有段时间特别喜欢读王泽鉴老师的著作,并以其中的观点去挑战朱老师。以前章程老师说,有一类学生是看着老师的背影成长的。我虽然不完全属于这类学生,但后来转向民商法学习,确实深受几位老师影响。

最初学习民总时,由于很多构造精巧的概念,我会觉得民总特别难;后来体会到它的逻辑抽象程度极高,而抽象程度越高,对人的智力挑战越大,也就越具吸引力;随着学习的深入,我逐渐发现民商法中存在着制度联动,多个制度之间相互关联,存在很强的体系联动性,形成所谓的概念金字塔。我们在撰写民法论文或思考民法问题时,也常需通盘考虑民法体系与问题之间的关联性,比如无因管理可能与不当得利紧密相连。我认为民法最大的魅力就在于此,高精细度和强体系性正是我学民法的理由。

02 学贯中外道精深

Q:辗转多个新澳彩开奖

求学,您最大的收获和感悟是什么?中国与外国法学教育有什么不一样的地方?

A:最大的收获和感悟是,老师对学生的影响是很大的。学生通常不会对一个抽象的新澳彩开奖

留下深刻印象,实际上新澳彩开奖

不就是几栋楼几个老师嘛,顶多是对老师有什么印象,或者说哪几个老师是能代表某个新澳彩开奖

;对新澳彩开奖

的认知更多源于几位最优秀或影响最深远的老师。

在华政求学期间,对我影响深远的师长众多,如金可可、朱晓喆、孙维飞、杨代雄诸位老师。在复旦的时候,我的导师段匡老师,还有李世刚老师,班天可老师同样对我产生了很大影响。通过与风格各异的师长交流学习,我对不同的教学风格有了更全面的感悟。华政的老师注重法教义学的传授,思维方式深受德国法传统的影响,强调对构成要件、法律效果的精研细析,同时将方法论的运用置于重要地位。例如在解读法律条文时,会探讨是去类推还是运用目的性扩张的方法。相比之下,复旦的教学风格则呈现出不同的特点。以我导师段匡老师为例,段老师受加藤一郎的影响很大。加藤老师是研究法社会学的,其研究视角也促使段老师更关注条文在社会现实中的施行效果,重视司法实践中个案的公平裁判、社会影响等诸多因素,而不会特别关注法条构成要件与适用。

赴德国交流期间,我在科隆接触到了Babara Dauner-Lieb老师,她以开朗幽默的性格和独特的学术观点给我留下了深刻印象。尽管她的民法观点属于德国法的少数派,秉持反卡纳利斯的立场,但她在课堂上既会系统讲授通说理论,也会阐述个人见解,令我深受启发。而我在弗莱堡的导师Sonja Meier老师是齐默尔曼学派的,她专注于历史比较研究,近几年都在做历史批判。历史批判研究需要根据现行法所遇到的问题,追溯德国民法典条文的罗马法根源,剖析制度的历史变迁脉络以及立法者的考量。这个研究方法的优势在于能够更清晰地了解制度起源,我自己开展法史研究正是受她和朱老师的影响。Meier老师秉持着尊重学生独立性的理念,不会过度干预我的研究进程。她告诉我,她对问题有她的看法,但这毕竟是我的研究课题,作为研究者的我自然可以拥有不同的观点。在她身边学习的三年多时间里,我深受其研究风格的熏陶。

后来在日本京都大学,我在山本敬三老师门下学习。山本老师对我影响很深,我对京都的印象更多地与山本老师和和田老师相关,每周我都会与他们畅谈法律问题。

所以我会觉得,学生对新澳彩开奖

的印象很大程度上源于新澳彩开奖

的老师,你们在南大的学习生活同样如此。对你们影响深刻的,一方面是行政老师,另一方面是授课老师。在多所高校学习过后,我也逐渐意识到,同一序列的院校在教育资源、学习氛围等方面其实大同小异。因此,同学们不必过分担忧其他学校是否远胜于本校。

关于中外大学的差别,有一点我认为很有趣。在德国的大学体系中,学生在住宿、饮食和课程参与上享有高度自主权,其需要自行寻觅住所、自主安排饮食,还可以自由决定是否出席课程,只要能合格通过考试即可。因为在德国人的观念里,大学阶段的学生已是成年人,要对自己的事务负责。学习和生活是自己的事情,课程选择、人生规划都由自己决定,这是德国大学与我们的显著差别。学生要更积极主动地管理学习和生活,不能仅依赖老师的督促。

Q:为什么走学术道路,以及学术生涯中有什么挫折吗?

A:我感觉很大程度上是受朱晓喆老师影响。研究生考试结束后,朱老师建议我去学德语。到研三时,我其实并没有读博的打算,一直忙于求职,但朱老师多次鼓励我考虑读博。尽管他从不干涉我的决定,但他的建议和鼓励对我产生了很大的影响。加上当时求职不顺,我便同时准备求职和考博。最终找到理想工作时,我已经收到了博士录取通知。于是,我决定放弃工作机会,专注于学术研究。

求职过程中,我逐渐对自己有了更全面的了解。通过参加多家公司的面试和在企业、律所实习,我发现自己不擅长与人打交道,是一个你们常说的“I”人。我更喜欢独处、读书、写作和思考,这让我觉得很快乐。

至于挫折,我是一个运气很好的人,学术生涯没有遇到过太大的挫折,但小挫折倒不少。投文章的时候,经常收到拒信。虽然这在学术界是很正常的现象,但难免还是会感到沮丧。

Q:您翻译过多部德日学术著作,是否有遇到由文化差异导致的法律概念上的误读?如何平衡学术翻译的忠实与本土化?

A:在民法领域,误读现象其实很常见。许多概念被误读,并非是因为理解不到位,而是从翻译和技术源头上就出现了偏差。以我前段时间写文章提到的“准占有”为例,这是一个借鉴自日本法的概念,但在德国法中是没有对应制度的。而我们的法典在解决问题时,既有德国法的依据,又有日本法的痕迹,两个制度重叠的意义是有限的。我觉得这是个挺有意思的现象。且不说翻译过程中对概念的误读,许多学生写文章时,总觉得本土缺少某个制度,而德国或日本有,便直接借鉴创造新概念,但其实忽略了本土化适配问题。以前有硕士生写文章提到,在德国,私生子经过父母承认,地位才可以等同于婚生子女。实际上,英美和德国的法律强调,非婚生子女的继承权和继承份额少于婚生子女甚至没有;然而根据我国民法典,私生子和婚生子女地位本就相同,不区分出身,强调所有子女地位平等、继承权平等。故此在我国,根本无需父母额外认可非婚生子女的制度。但仍有同学会写此类论文,反映出部分学生在研究比较法时只知其一,不知其二,仅片面理解而未全面把握,同时也未结合我国立法实际。

在继受法律概念时,由于对概念理解有误或翻译不够精准,可能从第一代学者开始就出现了偏差,进而影响了后续学者。过去学者对不少民法制度的研究可能存在理解偏差,但随着近年来研究的不断深入,许多观点已得到纠正。以时效制度为例,当前通说认为它的法律效果是抗辩权发生,债务人取得时效抗辩。但是日本法规定,经过诉讼时效会导致权利消灭,相当于债权的本体消灭。此前很多学者对诉讼时效的理解受到我国台湾地区和日本的影响,这种理解很长一段时间里也影响着审判实践,债权时效届满时,法院可能告知债务人无需还款。直到2000年左右,人们才明白诉讼时效的本质是抗辩权。

在研究外国法时,不能仅局限于阅读条文,否则是难以做好比较法研究的。在指导学生撰写论文时,我常强调做比较法研究不仅要了解外国法律的规定,还要阅读教材并研究其司法判决,只有这样,比较法研究才是有意义的;单纯比较条文的价值是很低的,因为法律的生命在于实际运作,而非条文本身。这就是所谓的功能比较。孙维飞老师常说,法律是千古人情,不管是哪个国家都会面临诸如信赖保护等问题,但各个国家可能会选择不同的保护路径,达到大致相当的结果。我们的研究如何揭示这一点就很重要。

03 传道南法解困惑

Q:有哪些同学们容易陷入的思维误区?怎么构建民法思维呢?

A:第一个是对概念的理解不够准确,容易混淆。如债权与物权的区分、负担行为与处分行为的区分不够清晰;很多同学仅知法律概念的名词,但并未掌握其构成要件和法律效果。第二个是难以将法律知识有效转化为解决案件的能力。案件处理不同于论述题、简答题和名词解释,它要求更高的灵活运用能力。部分同学在解决案例时,可能无法准确判断适用的制度,即使能够想到相关制度,运用起来也不够精准,这表明其案例分析能力还有待进一步提升。

如何构建民法思维也是我近几年一直在思考的一件事。首先,建议大家可以通过绘制思维导图来系统地掌握知识,这种方法有助于形成清晰的知识框架。其次,大家在背诵概念时,必须记住其构成要件和法律效果,做到既知其然,又知其所以然。民法思维的核心在于三段论思维,即以案件事实为大前提、以法条为小前提,从而得出结论。大部分法条都是完全性法条,大家学习时务必扎实掌握,法学学习的效果很大程度上取决于对构成要件和法律效果的准确理解。在解决案件时,若能准确找到相应制度,并明确其构成要件和法律效果,就说明你已经具备了一定的民法思维能力。从微观层面掌握概念、构成要件和法律效果后,应进一步思考体系性构建。以行为能力制度为例,像朱庆育老师上课的时候讲的,行为能力制度旨在平衡对未成年人的保护与对其进行适当交易活动的鼓励。通过行为能力的三分法,法律允许限制行为能力人在其能力范围内进行交易,以此促进其成长,这正是该制度背后的价值,那在这个价值基础上,我们尽可能得去理解为什么中性行为也是无需父母同意的。那这时候你再去想,我们在方法论上有没有什么技术,这个时候我们会用到目的性的扩张、类推等等去解释条文,实现它的规范目的。这是一个大家可能在思维方面要注意的。

最后,我建议大家多看案例。解决案件是检验知识掌握程度的重要方法。今年我在民总课程中出了四道案例题,旨在通过有意识地培养案例分析思维,帮助大家真正掌握所学知识。

Q:同学们阅读时常常觉得法学阅读晦涩。冯老师有没有遇到类似的问题?

A:这其实是一个很普遍的问题,我也有过很长时间读不懂别人写的东西的经历。导致这种现象的原因有很多,有时可能是作者的写作方式不够清晰,有时则是读者自身的知识储备尚未达到理解的要求。对此,我建议大家根据具体情况及时调整自己的阅读方法。可以尝试进阶式的阅读策略,从入门级的、较为简单的书籍开始,逐步提升阅读难度。最重要的是要保持阅读法学书籍的热情,不要因为一时的困难受挫打击了自己的自信心。

具体来说,比如大一同学在学习民总时,由于民总较为抽象,所以教材中可能会引用债法、物权法等其他课程的例子,而大一同学往往还未接触过这些内容,故此时读不懂教材内容也是情有可原的。我的建议是,读不懂就先缓一缓,过几年后再重新拾起,届时或许会有豁然开朗的感觉。初读时就当先和这个概念结缘吧,以后慢慢会懂的。

还有一种情况是,一些教材可能本身就不适合你。如果一本书无论如何都读不懂,那可能说明这本书并不契合你的学习风格,建议大家换一本更适合自己的、能够读懂的教材。在本科阶段我读了崔建远老师主编的《合同法》,那本书写得特别好,但合上书后我发现自己几乎记不住任何细节;韩老师的《合同法总论》对问题的剖析极为细致精深,但我往往在合上书后就忘得一干二净。因此,这几本书对我来说,我会习惯于当作字典使用,在备课前翻阅,或在遇到具体问题时查阅相关内容。有些书可能适合作为工具书使用,有些书则需要我们精心研读,大家需要找到适合自己的书籍,这样才能达到最佳的学习效果。

Q:法学学习需要具备什么核心能力?

A:我认为需要具备三项核心能力。其一是记忆能力,精准掌握概念是基础;法律就是背。其二是辩证思维能力,于记忆背诵之上,思考概念源流和制度设计缘由;其三是方法论,即法条解释能力,包括如何解释法条、运用法条。

Q:对新澳彩开奖

的同学有没有什么印象?可以跟我们分享一下有什么印象深刻的事情吗?

A:我对新澳彩开奖

同学的印象是勤奋和努力。大家都很用心地做好每一件事情,例如读书笔记要求写1万字,很多同学会主动写到两三万字。南大的学生还特别善良,我布置了四个案例分析,大家都没有抱怨,只是默默地完成了任务。没有人提出来说,老师你布置得太多了。

Q:对内卷现象有什么看法?对于新澳彩开奖

的绩点竞争、内卷倾向有什么看法?同学们应如何走出内卷?

A:内卷是近年来的热门话题,我认为它是社会高速发展和竞争加剧的产物。在新澳彩开奖

,由于资源有限、竞争激烈,绩点竞争和内卷倾向可能成为了常态。然而同学们需要区分内卷与努力,避免无意义的内卷,同时保持对学习的热情。无论是保研还是工作,都有限制、有标准,但盲目跟风是不可取的,要有自己的想法,专注于自己感兴趣的领域深耕细作。无论结果如何,都要从中获得成长与收获,这才是学习的真正意义。

例如你觉得民商很有趣,想要将来学好民商,那我觉得就应该把重点放到自己喜欢的专业。但是你一旦做这样的选择,你肯定要放弃掉一些东西,要学好民商,你要付出的精力是很多的。这是没办法的事情。

Q:面对律所、考公、学术等不同的赛道,我们应当如何选择未来的方向?能否给同学们一些建议?

A:我的建议是,不要过早决定自己要做什么,多去尝试、多去体验,在适应不同工作的过程中产生不同的体会,明晰自己的想法。我有个学生一直说他要做律师,去律所实习一个月后生病了,说再也不去律所了,就走上学术道路了。

每个人的性格、阈值各不相同,建议大家还是要多尝试不同的领域,根据自己的个性和追求,选择自己真正想要的人生之路。就我个人而言,律所、法务、考公、学术这四个方向我都尝试过,最终我选择了学术研究。但有的人更适合和人打交道,能从和人交往中获取能量,那么可能更适合做律师等职业。我的个人经验可能对于你们来说不会有太大帮助,因为我们每个人人生中经历的各种事件、面对的环境都是完全不同的,自己的人生只能靠自己去体验。

特别鸣谢 / 冯洁语老师

采访 / 刘芳羽 黄瑶 许可 黄文慧

文编 / 许可 黄文慧 王颢潼 徐子烨 彭诗钰

美编 / 曾禹文